近日,海南大学生态学院热带雨林生物多样性保护及恢复团队发表4篇中科院一区TOP期刊论文,在热带雨林保护研究取得新成果。成果一:论文题目为《Drought-induced water use patterns in epiphytic ferns and orchids of the Hainan tropical cloud forest, South China》,发表在Agricultural and Forest Meteorology期刊,硕士研究生文良玉为第一作者,龙文兴教授为通讯作者。该研究所设计的控制实验装置获得国家发明专利授权,得到了国家自然科学基金面上项目(...

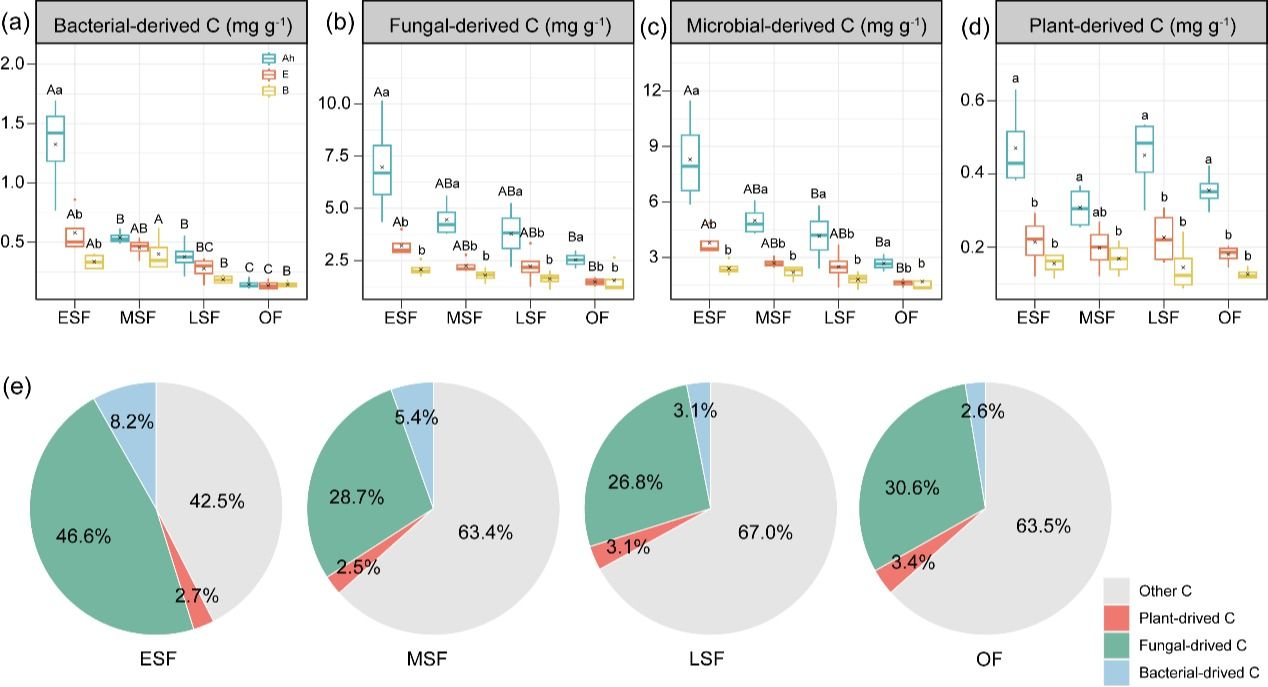

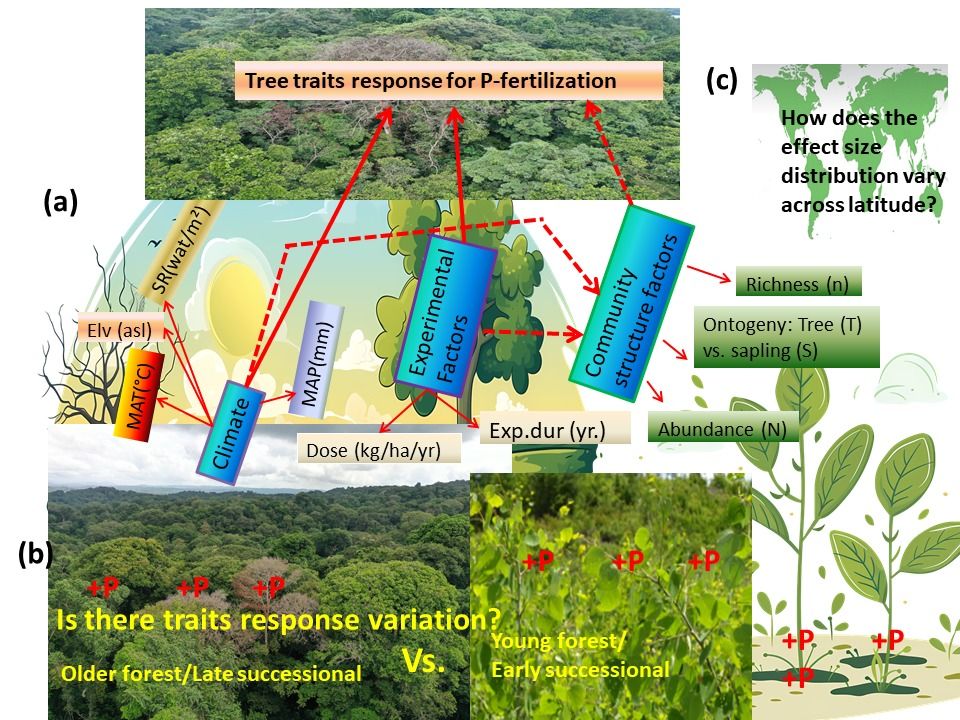

磷素是制约全球森林生产力的主要因素之一,全球范围内磷素添加如何影响树木光合性状及生产力一直未知。为了解决这个问题,海南大学生态学院热带雨林生物多样性保护及恢复团队收集1990 - 2024 年公开发表文献的 906 个磷素添加实验数据,通过荟萃分析评估磷素添加对树木地上生物量生产力 (ABP)、叶绿素含量 (Chl)、叶表面积 (LSA)、净碳同化速率 (NCA)、地下生物量生产力 (BBP)、比根长 (SRL) 和根平均直径 (RAD)的直接和间接影响(图1)...

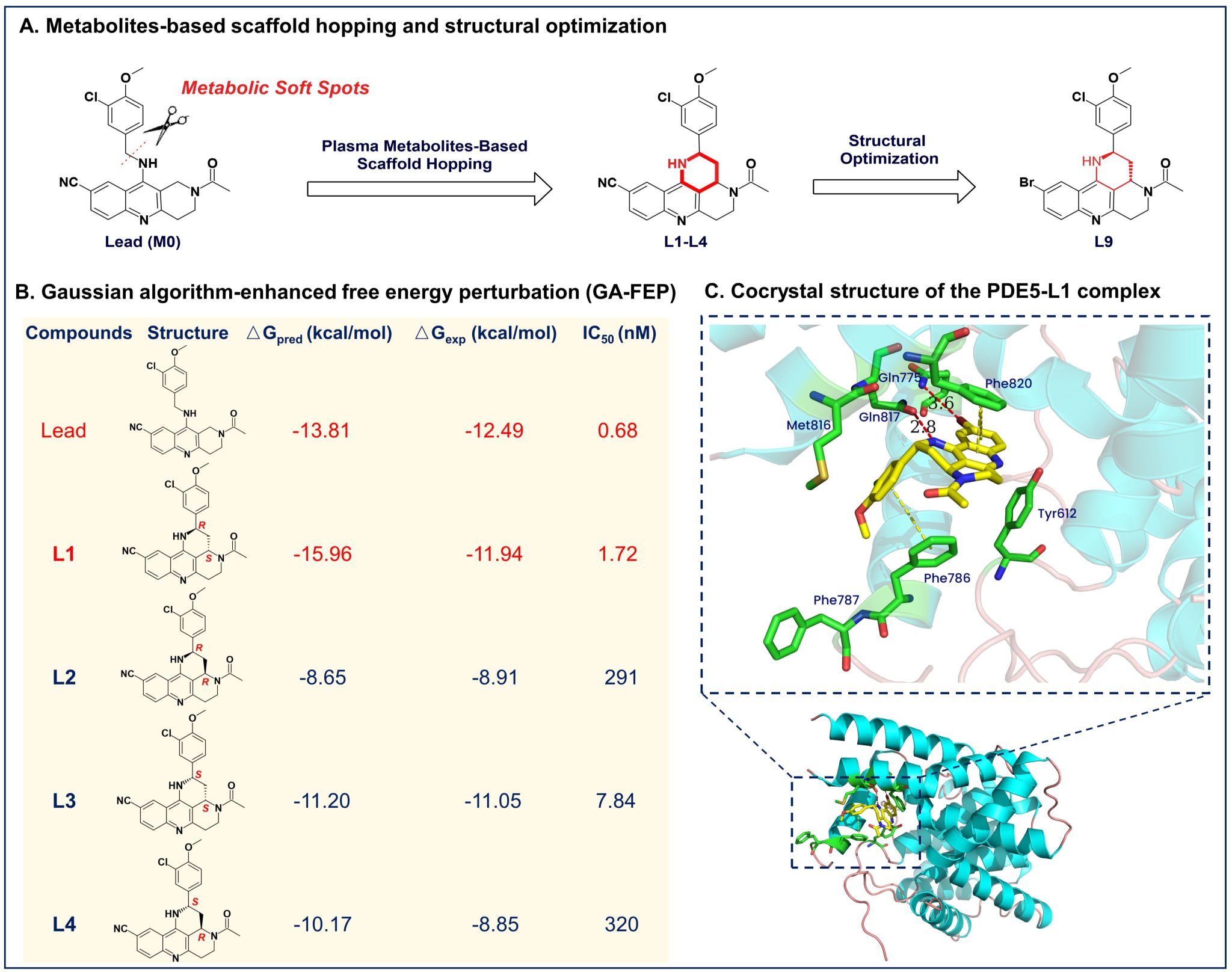

近日,海南大学药学院罗海彬教授团队/吴德燕研究员团队在TOP期刊《Chinese Chemical Letters》(中国科学院大类一区,影响因子9.4)发表了两篇题为“Discovery of α-mangostin derivatives as novel PDE4 inhibitors for the treatment of Alzheimer's disease: An artificial intelligence-driven synergized strategy”和“Plasma metabolites-based drug design: Discovery of novel and highly selective phosphodiesterase 5 ...

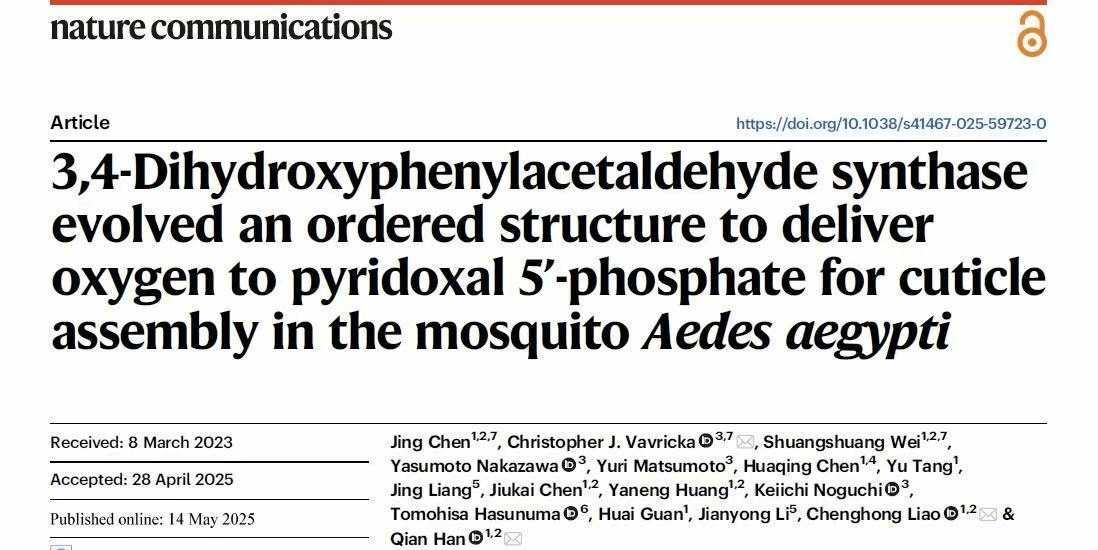

2025年5月15日,海南大学生命健康学院病媒生物学团队在《Nature Communications》上发表了题为“3,4-Dihydroxyphenylacetaldehyde synthase evolved an ordered structure to deliver oxygen to pyridoxal 5’-phosphate for cuticle assembly in the mosquito Aedes aegypt”的重要研究成果。该研究深入剖析了多巴醛合成酶(3,4-Dihydroxyphenylacetaldehyde synthase)在昆虫软表皮形成中的关键作用、生理功能以及独特的分子机制,...

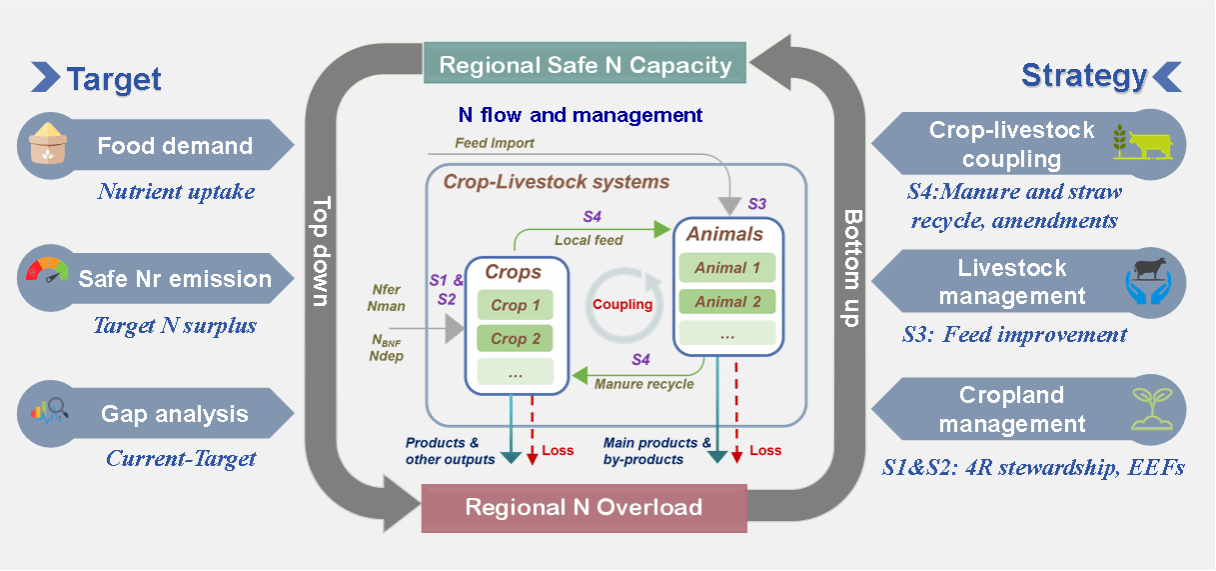

近日,海南大学热带农林学院巨晓棠教授团队的李婷玉副研究员在国际权威期刊<Cell>旗下<One Earth>(5年影响因子18.1)上,在线发表了题为“A multi-level integration framework for sustainable nitrogen management in tropical agriculture”的研究论文。该研究提出了热带地区氮素管理多层次集成框架,破解了热带经济作物占比高、氮肥投入高、损失严重、氮素利用率低的难题。以中国热带岛屿——海南为实证研究区域,提出了热带农业绿色转型的“...

2025年5月9日,海南大学生命健康学院微生物资源利用与耐药菌防控团队在ACS Nano上在线发表了题为“Nanoengineered Azotobacter Pseudomonas stutzeri A1501 for Soil Ecology Restoration and Biological Nitrogen Fixation”的研究成果,开发了一种功能固氮菌,可用于改善酸性土壤微环境。农作物的生长与土壤中氮肥(工业合成氨)的施加息息相关,然而,作物对氮肥的利用效率低,约50%的氮肥流失在土壤和水体中,引发了系列的环境问题。...

国家级一流本科

专业建设点

院士等国家级人才

ESI全球排名

前1%的学科

共建全国重点

实验室

率先开展“完全学分制

协同创新中心

书院制”协同育人体系建设

协同创新中心

学院

书院